阿里,要把所有互联网公司未来的饭碗抢来试试

最近一个月,阿里在AI领域一路高歌猛进。

从通义千问更新了旗舰版Qwen3模型,宣布不再使用混合思维模式,到推出阿里版天眼查“88查”,主打免费AI搜索商业信息,之后更是出海AI办公的“7Ding”、达摩院布局AI教育、1688做了AI版App三连击,让业内都因阿里AI的全面布局为之一振。

阿里这一连串组合拳,正应了前CEO张勇那句话:“所有行业、所有应用、所有软件、所有服务都值得用AI和大模型重做一遍!”

只是像阿里、腾讯这样产品业务遍布各行各业的超级巨头,走遍了对手们走过的路,会不会让中小企业们“无路可走”了呢?

01

全力冲刺AI,TO B和TO C两手抓

元宵节的前一天,许久未露面的马云低调现身阿里西溪园区C区,在夸克等AI to C业务的主要办公区域跟员工亲切交流,夸克成为阿里AI消费级应用野心的重要落子,正式走进公众视野。

一个月后,夸克宣布告别传统搜索,升级为一个“AI超级框”智能体,满足用户工作、学习、生活的各类AI需求。

阿里将夸克定位为集团的AI旗舰应用,天猫精灵的硬件团队以及通义APP均划入“AI to C”战略板块,最新成果将优先在夸克上落地应用。吴嘉获马云亲自点将,担任该业务负责人,直接向阿里CEO吴泳铭汇报工作。

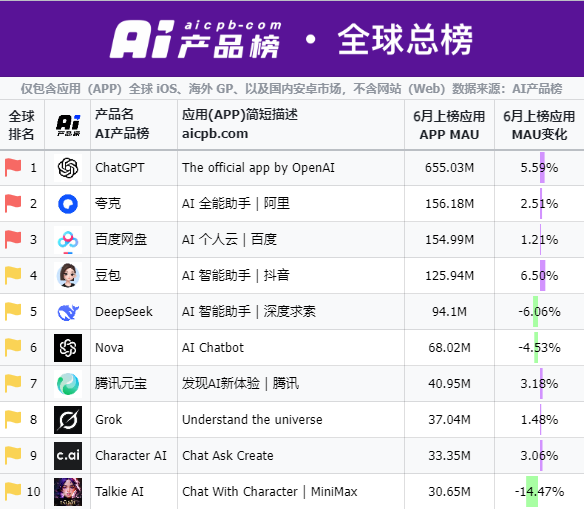

根据AI产品榜,今年3-6月,夸克的月活一直保持在1.5亿左右,远高于DeepSeek、豆包和元宝,跟老大哥百度网盘齐头并进。

阿里为什么重归创业状态?跟沉寂已久的互联网巨头们都享受到AI带来的红利有关。

张一鸣亲自带队字节AI业务,豆包稳坐国产AI智能助手第一梯队,成了国民级应用;马化腾鼓励各业务线积极尝试向AI转型,元宝、ima等原生AI产品实现用户显著增长,核心产品微信、QQ、QQ浏览器等通过AI技术升级获得全新能力与增长空间。

而阿里则是在AI领域投入最坚决、布局最全面,也是最早实现商业化收益的公司之一。

随着大模型技术浪潮的兴起,阿里的AI业务迎来了爆发式增长。2023年4月,阿里发布了其首个大型语言模型“通义千问”,并持续推进开源战略,逐步打造起全球规模最大的开源模型体系。此举被广泛视为阿里全面发力人工智能领域的关键信号。

同年9月,蔡崇信与吴泳铭分别履新阿里集团董事会主席和首席执行官,重新确定了阿里的两大战略重心“用户为先”和“AI驱动”。

蔡崇信在多次内部会议中明确表示:“AI是阿里未来发展的核心战略方向,我们必须在这一领域抢占先机。”而吴泳铭则更注重落地实践,他提出要将AI技术深度融入阿里的电商和云计算等核心业务,认为以AI为代表的科技创新将成为驱动行业变革的关键力量。

在过去一个财年中,在吴泳铭的领导下,阿里巴巴开启了高效而迅速的业务精简与战略聚焦。公司陆续剥离了线下零售资产高鑫零售和银泰,同时将速卖通和驿站业务整合至电商平台体系。

随后,阿里进一步明确了以AI为核心的发展方向,全面加速推进。除了吴嘉牵头阿里整体AI to C的应用,还将核心板块阿里云和通义大模型家族交给周靖人,让陈航带队他一手创办的钉钉。

几大悍将出手很快就做出了成绩,4月发布的通义Qwen3模型在多个国际权威评测中表现优异,位居前列。截至今年4月底,阿里通义系列已开源超过200个模型,衍生出的模型数量突破10万个,成为全球最大的开源AI模型家族。

年报显示,阿里云2025财年收入突破双位数增长达到1180亿元,AI相关产品收入连续七个季度实现三位数同比增长。

梳理阿里在AI上的主要动作,大致可以分为外部投资、内部改造、产业布局三个板块。

阿里的投资触角已伸向国内所有的头部大模型初创企业,构建起覆盖人工智能前沿领域的战略生态。其投资组合中包括月之暗面(MoonshotAI)、MiniMax、智谱AI、百川智能以及零一万物等明星企业。

早在去年,阿里便作为领投方参与了MiniMax高达6亿美元的A轮融资,同时也主导了月之暗面10亿美元的A轮融资,显示出其对大模型赛道的深度布局和长期看好。此外,在具身智能领域,阿里也积极参与了星动纪元与逐际动力的投资,作为关键战略投资者助力其技术研发与商业化探索,进一步强化其在人工智能全产业链的影响力与控制力。

在应用层面,阿里也高度重视工具类产品的创新,尤其是那些能够直接为其核心业务带来赋能的技术。今年5月,阿里与美图公司达成战略合作,阿里将在其电商平台优先推广“美图设计室”等AI工具,并与美图联合开发AI生成图片和生成视频的内容创作产品,提升商家在内容营销方面的效率与效果,进一步推动电商场景下的智能化升级。

这项投资充分体现了阿里“AI驱动电商”的战略布局,阿里可以和这些企业形成协同效应,如在技术和客户资源方面形成互补与共享,从而进一步提升其在科技领域的整体竞争力。

且阿里巴巴在部分AI领域的投资中,采取了以算力资源直接支付的模式,将阿里云的算力支持嵌入投资协议中。在与美图公司的投资协议中就明确显示,美图将在未来三年内向阿里采购不少于5.6亿元的云服务,既支持AI企业发展,也深化自身在生态链中的技术和服务绑定。

这些被投资的企业自然而然地成为了阿里云的重要客户,通过云计算服务的使用转化为集团的云收入,最终构建起一个“战略领投—算力消耗—收入增长”的良性循环。

可以说,无论是在B端基础设施构建护城河,还是在C端场景打造生态闭环,AI的深度改造,让阿里有了更多立体博弈的空间。

02

从电商的“业务扩张”到“AI+产业深挖”

阿里从2023年初开始大力发展AI,核心原因是拼多多和抖音电商的崛起,其电商基本盘业务受到明显威胁。这期间淘天做了商家AI工作台和AI数字人,为商家降本增效,还有AI助手“淘宝问问”,探索电商新的交互形式和应用场景,但是收效甚微。

加之赶上了“1+6+N”分拆,控股集团转向技术创新与资本运营,淡化业务管控,阿里电商的AI团队一度锐减。11月底,眼看拼多多市值要反超阿里,马云罕见发声“坚信阿里会变,阿里会改”。

大模型在产业端的应用与落地正逐渐深入,成为推动行业变革的重要力量,几乎所有的头部企业都将重点聚焦在代码开发、内容生成以及Agent技术几个核心方向上。

而阿里集团CEO吴泳铭在战略部署中强调,将AI渗透至所有业务线。

这种全面AI化的野心,本质上是对商业逻辑的彻底重构,要利用自身的业务协同形成生态闭环,来同时转化和促进业务,其中核心是让Agent能力完全渗透进产业中。

对于使用云服务的SaaS厂商和企业内部软件客户而言,他们正处在从“提供工具”向“提供生产力”转变的关键阶段。AI Agent的出现,使得这些软件企业可以直接交付高质量、可依赖的业务结果,而不仅仅是功能工具。

在不久的将来,企业内部的各类系统将逐步演进为由大量AI Agent相互连接、协同调用的智能网络。这些Agent不仅能显著提升企业运营效率,甚至有望参与并支持关键业务决策。这一趋势将为SaaS及其背后的PaaS层带来大量升级和重构的机会。

与各类软件生态及AI Agent实现高效联动,这激发了企业对云计算资源的需求,而在AI驱动的新一代企业软件生态中,钉钉有望成为企业协同与办公场景的新入口和核心界面。

于是在陈航掌舵钉钉后,真正推动其从“工具”到“生产力”的深度产品转型,强化其智能化服务能力,为通义模型提供数据反馈和商业验证,进而带动集团AI收入的增长。

通过加速模型技术的发展和建立开源领域的领导地位,阿里寻求在生态系统和云计算能力上的价值提升。尽管表面上开源模型不能直接带来经济效益,更多是提升品牌的技术形象,但实际上,Qwen系列开源模型为阿里云带来了显著的收入增长。

相比于通用模型API,大多数企业倾向于基于开源模型结合自身场景数据进行进一步开发,高效且优质的Qwen3开源后,NVIDIA、联发科、AMD、华为都宣布接入,几乎成为了企业和开发者中最受欢迎的选择之一。

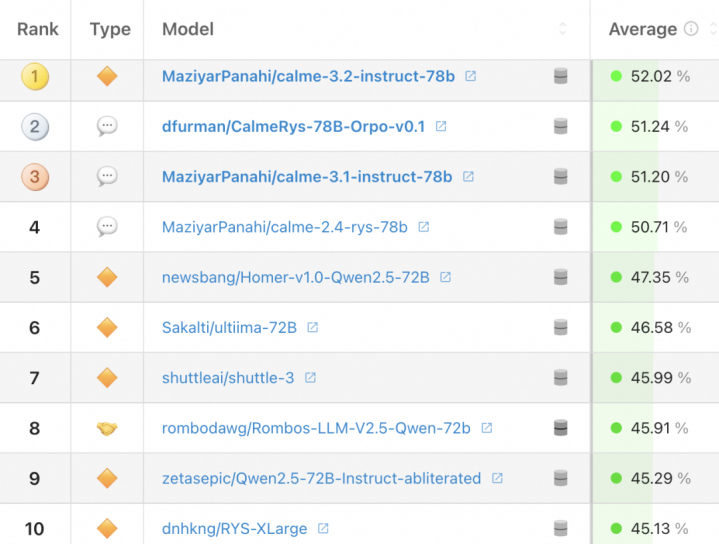

根据全球最大AI开源社区Hugging Face的数据,截至2025年2月,排名前十的开源大模型全部是基于通义千问 Qwen开源模型二次训练的衍生模型,稳居全球最大的开源模型之首。

随着开源模型迭代速度的加快,基础大模型之间的差异正在逐渐缩小,开源模型变得越来越实用。加上基于OpenAI o1、DeepSeek-R1或QwQ-32B等推理模型成为主流趋势,对云计算的需求只会持续增加。无论是开源还是闭源模型,最终大多需要托管在云上以实现最优计算效率。

而企业选择Qwen开源模型后,因为使用整个通义系列及其衍生模型,在阿里云上的运行效率最高,自会选择将其部署在阿里云上。此外,Qwen繁荣的开源生态,许多专业或垂直领域的模型将托管在云端,在模型定制化及适应不同行业甚至私有化数据方面,存在着巨大的市场空间和价值的可能性。

眼下,AI技术升级,为阿里众多的互联网平台业务带来了大幅提升用户价值的机会。从淘天和高德的AI+让履约能力发生质变、到夸克、通义整合记忆功能和各种工具能力,提供了个性化服务,它们不约而同地西选择聚焦于C端用户,全面拥抱AI。

阿里的几个亿级月活的AI To C应用,从技术底层到产品形态,从用户体验到商业模式,都在进行颠覆性的重构,探索用AI建立生活服务的全新生活方式,进而有机会挑战甚至取代原有的行业领先者。

从夸克超过百度网盘就可以看出AI的颠覆性,夸克在上线了自己大模型后全面引入AI能力,实现产品全链路的智能化升级,而百度网盘因直接冲击了广告为核心的商业模式,难以彻底地转型。

过去几年阵痛的改革期里,阿里都在抵御防守,当把对手们都拖进自己的节奏后,阿里反击的威力,可能是所有人都无法轻视的。

但是,当一家互联网公司把所有互联网主要行业的APP都重做一遍的时候,其他互联网巨头们是否感受到了一种蒙面而来的压力了?

配查查-网上实盘配资-配资平台哪个是实盘的-网上股票配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:正规的炒股杠杆平台零碳园区政策正式落地

- 下一篇:没有了